Affaire Hissene Habré: Ne pas hurler avec les loups ! Par Amadou Tidiane Wone

Affaire Hissene Habré: Ne pas hurler avec les loups ! Par Amadou Tidiane Wone

En janvier 2000, je rendais publique la tribune suivante intitulée : « NE PAS HURLER AVEC LES LOUPS. »Aujourd’hui, quinze années, après je sens comme un devoir impérieux de la publier à nouveau sans y changer une virgule ! Je ressens la même indignation et une grande peine face au traitement irrespectueux que l’on fait subir à l’ancien Chef de l’Etat Tchadien, hôte du Sénégal, qui vient de le livrer pieds et poings liés à une « Justice internationale » qui a oublié de juger les criminels de l’apartheid pour ne citer que ceux-là ? Parce qu’ils sont blancs ? La question mérite d’être posée et nous la posons. Jusqu’en 2000 mes chroniques étaient tout simplement signées Amadou Tidiane Wone dit Baba… Même si j’ai occupé entre temps des fonctions gouvernementales et diplomatiques, je garde intacte la flamme des engagements primordiaux.

Affaire Hissene Habré: Ne pas hurler avec les loups ! Par Amadou Tidiane Wone Affaire Hissene Habré: Ne pas hurler avec les loups ! Par Amadou Tidiane Wone

Faut-il juger les bourreaux ou les absoudre ? Cette interrogation de Maitre Sidiki KABA, Président de l'ONDH dans l'édition de MATIN du Jeudi 27 janvier 2000 sonne comme une interpellation lancinante, une invite à une réflexion profonde, sérieuse et dépassionnée. En raison des enjeux, qui sont souvent une vie d'homme que réclament pour le rachat de leur honneur bafoué des survivants meurtris dans leur cœur et dans leur chair, la prudence, la rigueur intellectuelle et morale, tout autant que le courage d'exprimer et de défendre une opinion éventuellement différente sont de mise. Par égard pour les survivants, car les morts n'invoquent pas la justice des hommes, ils attendent celle de Dieu, il faut manipuler avec prudence les sentiments, ne pas laisser les rancœurs et les haines fonder une « justice »qui ne serait que vengeance. Les vivants ont la charge de parler, juger et condamner au nom des morts. C'est en cela que rendre la justice est une prise de responsabilité terrifiante. Je m'interrogerais d'abord sur la question de l'opportunité de la plainte déposée « auprès du Doyen des juges du tribunal correctionnel hors classe de Dakar contre Hissène HABRE ancien Chef de l'état du Tchad du 7 Juin 1982 au 1er Décembre 1984, actuellement réfugié au Sénégal pour crimes contre l'Humanité et actes de tortures. »

S'interroger sur la question de l'opportunité c'est se demander si, les procédures initiées, notamment contre Pinochet et Habré qui ne sont plus au pouvoir depuis longtemps, ne constituent pas une diversion, un dérivatif, un exutoire commode à l'exigence humaine de plus en plus pressante de l'avènement d'un monde plus juste. Traquer des vieillards, malades et presque séniles tels Maurice Papon ou Klaus Barbie et quelques autres « nazillons » réfugiés sous les tropiques, leur imposer, au nom de principes certes généreux, de comparaître devant des juges qui parfois n'étaient pas nés au moment des faits, demande de pousser la réflexion et de ne pas céder sous le rouleau compresseur des médias qui relaient puissamment la vision occidentale du Monde. Je ne parle pas encore de la culpabilité ou non de tous ceux que l'on attrait devant les juridictions des Droits de l'Homme sous le prétexte moralisateur de rendre justice à des morts alors que des vivants sévissent sous nos yeux. Tiens donc, au demeurant, parlons du fils Duvalier, Bébé Doc, dont tout le monde sait qu'il vit quelque part en France. Qu'attend-on pour aller le quérir et le juger ? Qu'attend-on pour interpeller Valéry Giscard d'Estaing pour complicité avec l'empereur de triste mémoire Bokassa, bourreau d'enfants et raccourci caricatural de l'image que veut garder une certaine France de l'Afrique et des Africains ? Car il faut le dire, aucun des tyrans africains n'a pu sévir sans la complicité, à tout le moins passive de la tutelle occidentale qui, du moment que ses intérêts et ses ressortissants sont saufs, est prête à tout laisser passer. Qui, jusqu'au bout, a soutenu à bout de bras Mobutu et qui laisse faire Kabila tant que le diamant et les richesses insolentes du sous- sol congolais pourront être pillés dans une sorte de « no man's land » juridique et réglementaire qui fait l'affaire de compagnies minières et financières occidentales sans scrupules qui foulent du pied les droits de l'homme congolais à bénéficier des retombées de l'exploitation des ressources de son sol ? Qui laisse la Sierra Leone taillée en pièces par des bandes de hors la loi tout juste bons à laisser le commerce du diamant ne profiter qu'à des honorables banquiers et hommes d'affaires d'Anvers et d'ailleurs ? Juger à posteriori au Rwanda pour se donner bonne conscience alors que là aussi on a laissé faire, refuser de faire la lumière sur l'assassinat de Thomas Sankara et fréquenter Compaoré comme si de rien n'était rend vaines les procédures initiées par sa veuve et ses enfants contre X . Puisque M. Kaba parle de Nuremberg, parlons de « l'autre crime contre l'humanité» tel que le rappelle un autre avocat, Maître Jean Pierre M'BEMBA constitué par Klaus Barbie : Y a t-il plus grand crime contre l'humanité que l'esclavage ? Puisqu'il s'agit de juger au nom de valeurs humanistes, il faut mettre dans le box des accusés la civilisation occidentale dont l'expansion et le rayonnement se sont faits au prix du ravalement d'une partie de l'humanité au rang de bétail ! Ne nous laissons pas distraire ! La culpabilité d'un homme seul, jugé, condamné et qui sait, exécuté ne changera en rien l'ordre inique du Monde. Au secours Césaire : « Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde »(Discours sur le Colonialisme, Ed. Présence Africaine P. 7). Merci.Le temps est venu d'ouvrir grand les yeux et de dire tout haut que l'universalité des Droits de l'Homme ne saurait se réduire à l'aune d'une indignation sélective qui estime, jauge et décrète ce qui est humainement acceptable au prisme de ses intérêts et de son confort moral. Et ne voilà t-il pas que la dernière édition de Jeune Afrique nous apprend que Edward HOOPER, ancien correspondant de la BBC, en Afrique « émet l'hypothèse que l’épidémie (du sida) a pour origine des essais vaccinaux réalisés en Afrique centrale dans les années cinquante» (JA n°2037 du 25 au 31 Janvier 2000. P 22). Même à l'état d'hypothèse, si cette attitude n'est pas criminelle, comment la qualifier ? On y apprend que « de 1957 à 1960, les docteurs blancs ont « vacciné »- par voie orale- près de 1 Million d'Africains à qui on avait fait croire qu'on allait leur donner des « bonbons ».Les organisations des Droit de l'Homme ont suffisamment à faire et à dire sur les conséquences désastreuses des rapports inégaux et dominateurs qui depuis plus trois siècles président les rapports entre l'Occident, l'Afrique et le reste du Monde avec, à son actif, rien que pour le 20éme siècle, une traite des esclaves, un holocauste, des guerres coloniales criminelles, deux guerres mondiales, et la mise au point d'armes atomiques et nucléaires dont la barbarie n'a rien de comparable dans toute l'Histoire de l'Humanité. Au rang des comptabilités sordides de corps efflanqués au regard hagard et d'hécatombes honteuses, j'appelle la guerre du Vietnam et les pluies de napalm déversées par la première puissance économique du Monde pour sanctionner l'ardent désir de vivre libre d'un peuple indomptable. S'il faut revisiter le passé et réveiller les blessures à peine refermées alors n'oublions rien et reprenons tout depuis le début !

Revenons à Hissène HABRE. Ce que je retiens, comme citoyen sénégalais, c'est que depuis une dizaine d'années qu'il a reçu l'asile chez nous il n'a jamais outrepassé son devoir de réserve et je n'ai pas souvenance d'une déclaration qu'il aurait faite ni de troupes qu'il aurait levé pour renverser son successeur. Ce qui n'est pas le cas de Denis Sassou N'GUESSO, dont les accointances avec la compagnie pétrolière française Elf sont établies, qui a renversé un président de la République démocratiquement élu, à la suite d'une guérilla urbaine retransmise en léger différé. Et Monsieur N'GUESSO parade de sommet en sommet, embrassant goulûment les dirigeants des pays prétendument des « Droits de l'Homme », avec ses gourmettes en or et ses pochettes en soie de mauvais goût. On me rétorquera que son dossier est en cours, je parie que l'on se pressera lentement pour le boucler. Tous ceux qui ont des intérêts à Elf Congo y veilleront. Je retiens aussi que Hissène HABRE a tenu tête à la France, comme rebelle et comme Chef de l'état, les historiens devraient témoigner sur l'histoire récente du Tchad et sur les enjeux géopolitiques qui font de cette région une zone de tensions. Cela permettrait d'avoir une meilleure visibilité sur les relations tendues entre Paris et NDjaména sous HABRE. Cela expliquera peut-être pourquoi selon une dépêche de l’AFP publiée dans l'édition du quotidien Le Matin « la France est favorable à l'action en cours au Sénégal. »Ah ! Douce France, qui tient à faire rendre gorge tous ceux qui ont eu un jour des velléités de s'opposer à son diktat, quitte à l'enrober d'un juridisme suspect et à instrumenter des organisations humanitaires qui, sous le couvert de beaux principes perpétuent une conception de l'humanisme que nous ne partageons pas. Ces deux points justifient à mes yeux un refus de hurler avec les loups et de condamner sans appel un homme au nom de principes dont l'universalité sélective mérite un débat approfondi. Je ne dis pas que Hissène HABRE n'est pas coupable des crimes qu'ont lui impute, je dis que dans l'ordre des priorités qu' en tant qu'africain je compte porter au tribunal de l'Histoire, il fait figure de lampiste. D'autant que l'historien Thierry Lemoine spécialiste du Tchad et cité par une autre dépêche de l'Agence France Presse déclare que « c'est devenu un réflexe du régime actuel du Président Idriss Déby. Il utilise Hissène HABRE comme dérivatif dès qu'il se trouve en difficulté. Or, en ce moment, il est plutôt instable avec la rébellion signalée dans le Tibesti. » Cela laisse songeur si l'on sait que Idriss Déby est présumé membre de certaines fraternités occultes...

Je terminerais par l'Afrique du Sud en écho à l'exclamation de Maître Sidiki KABA, « Que non ! Le pardon n'est pas l'oubli. ». Ce pays symbole de la barbarie légalisée panse ses blessures sous le sceau du pardon et de la réconciliation. Car, si le pardon n'est pas l'oubli, il est le préalable à toute réconciliation. Je rappelle Aimé Césaire à la barre : « La malédiction la plus commune (...) est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte »(idem op.cit P.8) . Est-il question de réconciliation lorsque l'on s'apprête à traduire Hissene HABRE devant la justice sénégalaise ? Cela ressemble plutôt à un exercice d'évaluation grandeur nature des dernières trouvailles juridiques « La justice sénégalaise aura à se prononcer sur cette procédure inédite au regard de la compétence universelle découlant de la convention internationale du 10 Décembre 1984 qui a été signée et ratifiée par le Sénégal. Le traitement de cette affaire servira donc de jurisprudence aux juridictions africaines » dit Maître KABA qui a du mal à cacher son excitation à la pensée des effets de manches et des joutes oratoires qui opposeront les puristes de la plaidoirie bien amenée. Cela n'ébranle pas maconviction, qu'à coté des urgences de l'heure, l'opportunité et la pertinence de la procédure m'échappe. Que l'on n’aille pas me rappeler le nombre de victimes dont je comprends la douleur et la partage. Comme celle des millions d'africains balancés par dessus bord lors de la traversée de l'Atlantique, comme celle de David DIOP qui « pense au vietnamien couché dans la rizière, au forçat du Congo, frère du lynché d'Atlanta. Je pense à Soweto et à Sharpeville, je pense à Poutine écrasant la Tchetchénie. Pensant à tout cela, je me refuse de faire d'un homme seul, dans le dernier versant de sa vie, la victime expiatoire de tant de déraison dont-il fut certainement à un moment de sa vie une illustration. Cela est en porte à faux avec « nos valeurs traditionnelles d'humanité » qu'invoque Maître KABA. A cet égard, le pays de la Téranga qui a accordé l'asile à un homme dont rien de ce qu'on lui reproche aujourd'hui n'est nouveau, va-t-il arracher à l'affection de petits enfants en compagnie desquels parfois on m'a dit l'apercevoir dans quelques endroits de la capitale, au face à face torturant avec lui-même dans l'attente du rendez-vous ultime avec Dieu, seul juge digne de ce nom, et vers qui nous nous retournerons tous un jour ? Perdre le pouvoir n'est-il pas déjà une certaine forme de justice rendue aux victimes ? Vivre en exil loin de son pays qu'il aime sûrement à sa manière n'en est-il pas une autre ? Que cherche t-on de plus ? Même si on l'écartelait sur la place publique cela rendrait-il pour autant justice aux milliers de morts qu'on lui prête ?

Non. Vus d'Afrique, les Droits de l'Homme, c'est se battre pour dénoncer les rapports inégaux, iniques, injustes et de plus en plus insupportables que l'Occident impose au reste du Monde. C'est dénoncer la problématique biaisée de la dette dans laquelle nous enserrent des états dont l'opulence s'est bâtie sur notre sueur et sur notre sang. C'est traquer les tyrans en exercice et les mettre hors d'état de nuire. C'est ne pas attendre qu'ils soient à la retraite, malades, et presque inoffensifs pour aller exhiber des cranes et des ossements, organiser un show médiatique planétaire pour donner bonne conscience à une civilisation décadente et justifier auprès des généreux donateurs les billets d'avions en première et les séjours en hôtels de luxe pour aller farfouiller dans la misère des autres.

Vus d'Afrique, les Droits de l'Homme c'est le droit à mieux vivre dans un Monde de plus en plus juste, repu et paisible.

Amadou Tidiane WONE dit Baba

Ancien Ministre, Ancien Ambassadeur

woneamadoutidiane@gmail.com

Excellent article que je me suis empressé de publier dans mon blog. Un merveilleux appel au réveil africain.

Les Peuls : Les Kurdes d’Afrique… Et si la question peule était posée…?

Les Peuls : Les Kurdes d’Afrique… Et si la question peule était posée…?

Une contribution de Bellahimana LY

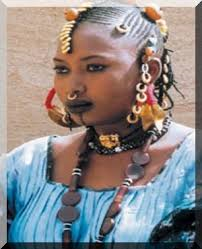

Comme les Kurdes au Moyen Orient et les Berbères au Maghreb et au Sahel, les Peuls constituent un grand peuple sans un « Etat foyer » comme disent les occidentaux à propos des Juifs. Ils se trouvent dans la quasi-totalité des pays d’Afrique de l’ouest et une partie de l’Afrique centrale.

Traditionnellement des nomades, les Peuls se sont sédentarisés pour former des états qui datent du Moyens Age : L’Almamiya du Fuuta Toro ( sud Mauritanie et nord Sénégal de Saint-Louis á Bakel), Le Royaume Fouladou (Haute Casamance au Sénégal, nord-est de la Gambie), l’Almamiya du Fuuta Jallon en (Guinée Conakry), l’Empire du Macina (Centre du Mali), l’Etat infaillible de Liptaako (Burkina Faso), l’Empire du Sokoto (Ouest du Nigeria , Sud du Niger et Nord du Togo et Benin) et l’Etat d’ Adamawa (Est du Nigeria et Nord du Cameroun).

Seuls les Wodaabés en Afrique centrale (Est Niger, Extreme Est du Nigeria et Cameroun, Tchad, Soudan, Soudan du Sud et la Centrafrique) n’ont pas d’Etat foyer dû à leur activité de transhumance.

Aujourd’hui aucun de ces Etats n’est une république indépendante et aucun mouvement ou groupe séparatiste ne revendique une quelconque autonomie.

La langue peule

La langue peule et le Swahili sont les deux langues les plus parlées en airs géographiques en Afrique. La langue est appelée Pulaar dans la zone ouest et elle est appelée Fulfulde dans les autres pays. Elle est comprise par tout le monde peul avec des légères différences. Il y a huit aires dialectales du Peul :

Pulaar Fuuta Jaloo (Guinée Conakry, Guinée Bissau, Sierra Leone), Pulaar Fuuta Tooro (Nord Sénégal, Sud Mauritanie et Ouest du Mali), Pulaar Firdu (Casamance et en Gambie), Fulfulde Maasina (Centre et Nord Mali), Fulfulde Liptaako (Burkina Faso), Fulfulde Borgu (Benin et Togo), Fulfulde Sokoto (Nord-Ouest du Nigeria et le Niger), Fulfulde Adamawa (Nord-Est du Nigeria, Cameroun, du Tchad, Centrafrique, Soudan).

Le Peul n’est la langue officielle d’aucun de ces pays cités; comme l’est le Swahili la langue officielle de la Tanzanie et du Kenya. Cela s’explique d’abord par le fait qu’aucune ville peule n’est devenue la capitale d’un pays, ça s’explique aussi par des raisons politiques.

Les peuls sont-ils vraiment des gens méchants?

Les Peuls sont victimes de discrimination et de stigmatisation. Les autres ethnies ont “surtout peur” de la langue qui pourrait être selon eux un facteur de domination en Afrique de l’ouest. Leur situation politique aujourd’hui est aussi le résultat de leur forte opposition aux colons, les blancs ont installé la méfiance dans les cœurs des gens comme ils l’avaient fait au Rwanda entre Tutsie et Hutu. Par conséquent les Peuls sont accusés du racisme et de l’égoïsme.

Si aujourd’hui beaucoup d’Africains se vantent d’être musulmans c’est grâce à “Geno” Bien sûr mais aussi aux Peuls surtout ceux du Fuuta Toro appelés Haal Pulaar’en. Une partie des

Peuls d’Afrique de l’Ouest, ont été parmi les propagateurs de l’islam sunnite, notamment avec des personnages du clan Toroobe Oumar Tall, comme Ousmane Dan Fodio et Muhammad Bello Chez les Haussa, Sékou Amadou, fondateur de l’empire Peul du Macina, et Amadou Lobbo Bari “Emir du Macina“, Modibo Adama, fondateur du royaume Peul de l’Adamaoua les peuls auraient dû profiter de l’Islam pour imposer leur culture aux autres.

Sur le plan sociogéographique, les Peuls conquérants pratiquant le djihad sont des Peuls sédentaires et en bonne relation avec les populations avec lesquelles ils cohabitent.

Les peuls ont un large esprit d’ouverture et de partage, ils forment en général une seule communauté avec leurs voisins. Au Sahel, il très difficile de différencier un Peul à un Touareg, au Nigeria, avec les Haussa ils constituent un peuple appelé Haussa-Foulani, au Sénégal les Peuls et Sérères sont très liés bref les discours politiques et la réalité sont très différents.

Les Peuls très croyants n’ont jamais adopté l’esprit de vengeance ou de représailles « Ko muusi muusi ko fof » ils s’en remettent à Dieu « Maa Allah ñaaw fof » Dieu Jugera tout. Le président mauritanien avait prononcé ces mots à Kaédi : «… je suis heureux parce que les affliges ont fait preuves de maniabilité et d’indulgence je suis heureux parce que, Allah leur a donné le courage de surmonter les douleurs et la force de souiller les larmes de l’amertume sans ressentiment… »

Les éleveurs peuls ont beaucoup de problèmes avec leurs voisins agriculteurs qu’ils soient peuls sédentaires ou d’autres groupes ethniques, les pasteurs détruisent sur leur passage les champs des agriculteurs cela engendre des incidents très graves, le plus grave et celui qui a provoqué un conflit sénégalo-mauritanien suite à la bagarre entre un éleveur mauritanien et un cultivateur sénégalais, par contre ils sont victimes des vols de bétails à main armée. Le plus récent événement remonte en 2012 des Peuls Burkinabés sont massacres par des Dogons du Mali.

Situation politique pays par pays.

Sénégal

La situation politique du Sénégal est très stable. Les Peuls ont toujours occupé des postes importants, le président actuel est originaire du Fouta mais on ne peut pas dire que la situation est la meilleure. Dans les années 70-80 le Sénégal avait publié des statistiques en divisant les peuls en 3 groupes (Toucouleurs, Peuls et Laobés) pour donner la majorité au Wolof afin que cette langue soit la première au Sénégal. Le défunt Tidiane Anne tenta de s’opposer à ses données.

Aujourd’hui parler Pulaar dans certains lieux peut relever de nationalisme voir racisme chez certaines personnes. Il n y’a pas de tension ethnique au Sénégal mais la langue Pulaar est en perte de vitesse. A la vielle du deuxième tour de l’élection présidentielle 2012 des responsables politiques brandissent l’épouvantail d’une menace peule dans le pays en criant au vote ethnique. Heureusement le peuple sénégalais dans son ensemble est un peuple civilisé et mature.

Cameroun

Les Peuls ne sont pas catégoriquement exclus de la vie politique camerounaise. Leur premier président est un peul, Ahmadou Ahidjo. Poussé à la sortie par les français en lui faisant croire qu’il était gravement malade, quelques années plus tard il a voulu reprendre le pouvoir cette fois ci il est contraint en exil forcé au Sénégal par Paul Biya. Les peuls dominent le centre et

Nord du Cameroun (N’Gaoundéré) même si le pouvoir est aux mains des sudistes depuis plusieurs décennies.

Le fulfulde est la première langue du Cameroun, elle est véhiculaire dans tout le centre et nord Cameroun. Les villes comme N’Gaoundéré, Maroua et Garoua ont bénéficié des infrastructures modernes et de bonne gestion où ils pratiquent librement leur tradition. Le pays est réputé être calme car il n’a jamais connu des conflits ethniques ou religieux. Les camerounais se demandent si la dictature qui assure la stabilité n’est pas meilleure qu’une alternance démocratique qui installe le chaos.

La Guinée et la Mauritanie

Ces deux populations ont un destin identique et parfois tragique.

En Guinée, les Peuls subissent un sentiment de haine qui remonte au discours scandaleux de Sékou Touré. Inquiet de la montée de la popularité de Diallo Telli, premier Secrétaire Général de l’OUA, le dictateur sanguinaire invente un complot peul imaginaire.

D’abord Il interdit la bourse d’études aux enfants peuls, ensuite des gens ont été massacrés parce qu’ils portaient des patronymes Diallo, Soh, Barry, Bah… Des intellectuels peuls sont victimes des exécutions en série, ce qui a fait le plus mal durant cette période c’est le fameux discours haineux, Sékou Touré appelle ouvertement au génocide peul (Personne n’a va jamais réussir ce que Hitler a échoué pendant la shoah).

M. Diallo n’a pas perdu sa foi en « Geno » voilà un extrait parmi ces derniers mots « Je suis croyant…je l’attends devant Allah » 7 ans plus tard Sékou, l’a rejoint dans l’autre monde. Aujourd’hui ils souffrent de cette diabolisation et les tensions ethniques persistent les spécialistes parlent de risque de guerre civile tandis que les peuls eux s’alarment d’un risque de génocide.

Ces tensions sont ravivées par les dernières élections présidentielles. Le candidat peul est arrivé en tête au premier tour avec 39 pour cent; a été éliminé au deuxième tour par une campagne « tout sauf peul » un résultat étonnant politiquement. Pourtant les peuls sont largement majoritaires en Guinée avec 40 pour cent de la population.

En Mauritanie c’est toute la communauté africaine qui fait face à l’arabisation du pays. Les Haali Pulaar’en sont la première ethnie africaine, ils sont particulièrement visés. Dans les années 80, ils publient un manifeste dénonçant le racisme et les discriminations par la suite le régime en place affirme avoir déjoué un coup d’état peul et saisit l’occasion pour commettre c’est qu’on appelle une épuration ethnique dans l’armée et d’autres institutions du pays.

En 1989 un conflit sénégalo-mauritanien éclate mais le pouvoir est persuadé que les véritables ennemis sont les Haal Pulaar des milliers de Foutankés chassés de leur terre, des tueries et des licenciements des fonctionnaires se multiplient sous le regard silencieux des oulémas et des chefs religieux. Le 28 novembre 1990, 28 Soldats tous Pulaar sont pendus pour célébrer l’indépendance du pays.

24 ans après, la justice n’est pas faite mais les choses semblent aller mieux. La communauté noire continue à dénoncer le pouvoir en place qu’il juge raciste fondé sur un système politique discriminatoire. Les nationalistes arabes veulent instaurer un Etat exclusivement arabe et tourner le dos définitivement aux pays subsahariens, des mouvements noirs protestent ce système, ces même mouvements sont accusés d’être composés exclusivement de peuls.

Mali

Les peuls du Mali sont victimes des conséquences du conflit entre les Touaregs et Bamako. Les Peuls cohabitent avec les tamasheqs depuis des siècles et ils partagent la même culture du Sahel. Durant les périodes des conflits, les Peuls sont pris entre deux feux, d’une part ils subissent les représailles des Touaregs les considérant avant tout des africains et d’autres part l’armée malienne commette des exactions sur des innocents qu’elle accuse de soutenir les Touaregs et surtout d’avoir massivement intégré les forces djihadistes du Mujao.

Les Peuls sont bien représentés dans la vie politique du Mali mais les tensions entre les éleveurs et les agriculteurs sont fréquents, sous le régime d’ATT qui est élevé dans un milieu peul. L’Etat avait pris des décisions en faveur des pasteurs peuls mais depuis son renversement les tensons surgissent.

Guinée Bissau et Sierra Leone

Dans ces pays la situation politique est instable, ils souffrent des crises politico-militaires. Le président de l’intérim de la Guinée Bissau est peul, le pays traverse une longue crise politique. La Sierra Leone sort d’une décennie de guerre et la population peule est très minoritaire.

Benin et Togo

Dans ces pays aussi les populations peuls sont minoritaires et occupent le nord du pays. Ils ne sont pas impliqués dans la politique de leurs pays et ils font face à des conflits frontaliers et des tensions avec les agriculteurs. La communauté Peule au Bénin est déjà victime de nombreuses humiliations et brimades par les populations et les forces de l’ordre à cause de la mauvaise publicité qui leur est faite par certains médias et certaines autorités.

Il y a quelques mois, suite à un incendie qui a décimé un village, un ministre de la République parlant des transhumants, a dit publiquement devant une population en furie, donc vulnérable et facilement influençable : « Comme le Guépard, nos forces de sécurité et de défense sont appelées à traquer ces hors la loi jusqu’à leur dernier retranchement ». Ces propos ont été relayés par la presse béninoise.

Burkina Faso

Les peuls constituent la troisième ethnie du pays, c’est l’un des pays qui n’a pas connu des crises interethniques. Dans la région du Sahel, le Fulfulde est enseigné, le taux d’alphabétisation est élevé, le fulfulde est bien représenté dans le pays. Selon la constitution nationale les habitants sont appelés les Burkinabè (mot invariable), où le suffixe « bè »désignant l’habitant en fulfulde (homme ou femme), le singulier est Burkina Jo ; mais pour faciliter les choses le gentilé du Burkina reste toujours invariable.

Niger et Nigeria

Dans ces deux pays les Peuls sont indissociables aux Haoussas, dû à leur attachement à l’islam. Au Nigeria, on parle plutôt d’une opposition du nord musulman au sud chrétien la religion est au-dessus de l’appartenance ethnique. Le pays a connu des présidents peuls et la langue fait partie des quatre principales langues du Nigeria (Haoussa, Foulani, Igbo et Yoruba).

Tchad, Soudans et Centrafrique

Les Peuls-Bororos ou Wodaabés vivent éparpillés dans plusieurs pays d‘Afrique. On ne connaît pas précisément leur nombre ni même où ils habitent parce qu’ils sont constamment en mouvement. Ce sont des nomades qui ne connaissent pas les frontières en plus des pays de l’Afrique centrale on les trouve également au Niger et au Nigeria.

Les deux Soudan sont déchirés par des guerres inter-ethniques, aucun groupe n’est épargné par les graves crises. Au Tchad, le peuple peul est plus mal recensé compte tenu de leur mode de vie qui est nomade, les peuls du Tchad sont souvent confrontés à des problèmes dus à leur activité, ils sont accusés de ne pas respecter les lois qui protègent la nature. Le Tchad a connu une rébellion dirigé par un peul le général BaBa Laddé. Les organisations internationales dénoncent les exactions commises sur les populations peules, elles dénoncent également les violences des milices peuls sur des populations civils.

En Centrafrique, les peuls vivent en ce moment une situation dramatique, ils ont victimes de série de massacres. Des rebelles venus du nord à majorité musulmans avaient renversé le pouvoir en place. Ces rebelles sont accusés de commettre des exactions sur les civils chrétiens, ces derniers ont formé une milice Anti-balaka qui attaquent les musulmans, les peuls constituent 70 pour cent de ces musulmans. Ces deniers jours la situation est particulière désastreuse les peuls connaissent une vraie épuration ethnique ou nom d’un faux conflit confessionnel.

Depuis décembre 2013 au moins 100 personnes d’origine peule ont été tuées à l’arme blanche, parmi lesquelles beaucoup d’enfants, près de Boali, à 95 km au nord de Bangui. Les victimes, selon les sources, sont toutes des Bororos, membres de la minorité peule musulmane.

L’avenir des peuls

Notre culture dépend de la survie de notre peuple, à quoi bon une culture sans hommes? Nous ne pouvons pas continuer à fermer les jeux et laisser nos proches se faire massacrer comme des mouches. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les jeux et laisser nos proches se faire exclure de la vie politique et dans les institutions de leurs pays.

Nous ne pouvons pas abandonner nos activités traditionnelles au nom des frontières artificielles, les peuls ne connaissent pas de frontières, les lois doivent tenir en compte de cette réalité. Notre culture dépend de notre vie, ce que les peuls subissent aujourd’hui en RCA, Guinée et dans d’autres régions est inhumain, personnes ne peut dire que les autres ont subi la même chose, qu’il nous montre des preuves.

Contrairement aux Kurdes et aux Touaregs les peuls ne cherchent pas à créer un Etat peul indépendant, en tout cas pour le moment mais plutôt à vivre dignement sur leur terre natale, c’est un peuple pacifique qui ne connait pas « la culture de guerre ». La stigmatisation doit cesser partout pour une paix durable.

Le Peul est la troisième langue la plus parlée en Afrique après swahili et haussa, il devrait avoir plus de considération. On voit des radios et des télés internationales dédiées aux autres langues pourquoi pas en peul aussi ? La communauté internationale a le devoir de protéger tous les peuples, la question peule ne devrait plus rester un sujet tabou.

Les lois qui rendent difficiles le pastoralisme des peuls (comme c’est le cas au Tchad) doivent être modifiées. Les peuls doivent avoir une garantie de libre circulation et la communauté Internationale doit surtout faire des pressions sur les régimes politiques pour faire cesser les persécutions.

Le problème est qu’il n’existe pas de véritable solidarité entre les peuls. Les organisations et associations comme Tabital Pulaagu International ne font rien de concrets à part les festivités et les réunions. Aujourd’hui, les pires massacres des peuls sont en cours en Rca, que disent ces organisations pourquoi elles ne réagissent pas.

Le combat n’est pas seulement militaire ou politique c’est aussi culturel, Humanitaire… créer des télévisions et des radios peules pour promouvoir la langue et la culture, créer des organisations humanitaires pour aider ceux qui sont en situation vulnérable, accueillir des frères victimes des percussions politiques.

Je ne suis pas Charlie, ni Dieudonné, je suis triste pour la République en deuil !!!

Je ne suis pas Charlie, ni Dieudonné, je suis triste pour la République en deuil !!!

Une sensation circule depuis l’attentat perpétré contre la rédaction de Charlie Hebdo et les assassinats de la porte de Vincennes. Une sensation subite d’amour viscéral vis-à-vis de l’hebdomadaire qui était plus que moribond face aux déficiences des français à l’égard du journal accusé de provocation et qui peinait à écouler pas plus de 40 mille exemplaires par semaine.

Certains vont même jusqu’à comparer ces attentats à celui du 11 septembre aux USA. Si on laisse de côté la question du volume de victimes qui est dépassé de loin par celui du 11 septembre, le parallélisme entre les deux événements saute en effet aux yeux. Dans les deux cas, les attentats ont été perpétrés par des personnes se réclamant de l’Islamisme radical. Ils ciblent par ailleurs des personnes civiles, des représentants de l’ordre, des juifs et des symboles de la modernité occidentale. De plus, ils mettent en œuvre une stratégie de terrorisme au sens où il s’agit de provoquer une émotion de peur dans le pays touché face au meurtre de victimes innocentes.

La France, consciente du risque encouru, a posé un acte fort en se mobilisant d’une façon exemplaire ce dimanche 11/01/2015 montrant à la face du monde et aux terroristes de tous bords qu’elle n’avait pas peur. Mais au-delà de l’émotion, la France doit se remettre en cause et se posait les bonnes questions pour les réponses adéquates. Senghor ne disait-il pas que « l’émotion est nègre et la raison hellène ». La France semble aujourd’hui prendre les choses par devers tout.

A ce propos, deux interprétations semblent structurer le débat public. La première, outrancièrement raciste, affirme que l’Islam a déclaré la guerre à l’Occident et que ce dernier est en droit de se défendre. Des intellectuels comme E. Zemmour, M. Houellebecq et d’autres islamophobes vont certainement s’engouffrer dans la brèche dans les prochains jours. Certainement ils donneront de fausses réponses aux questions que se posent les français. Le corollaire de cette vision du monde est la peur ou la haine de l’Islam, peur et haine que les personnes susmentionnées ne récusent point.

La seconde interprétation invite au contraire à ne pas faire d’amalgame entre l’Islam et le terrorisme et à ne faire la guerre qu’à ce dernier. Cette deuxième approche, dominante dans les discours officiels et les éditoriaux de la presse, est plus nuancée que la première dans la mesure où elle dénonce la grossièreté de l’opération consistant à assimiler plus d’un milliard et demi d’individus aux actes d’une poignée. Elle se présente par ailleurs comme « humaniste » au sens où elle condamne les idéologies haineuses et invite à se recueillir, pacifiquement, en solidarité avec les victimes innocentes des attentats.

Geste parfaitement noble et qui pousse beaucoup à dire : « Je suis Charlie » : mais au-delà de l’émotion causée par des barbares dont rien ne justifie leur acte ignoble, il est temps de se remettre en cause et se demander jusqu’où on peut aller dans la provocation. Dans quelle nation digne de ce nom doit-on au nom de la liberté se moquer de la religion des autres, des croyances des autres. Ainsi je condamne les lâches de tous bords qui se cachent derrière ce vague mot de liberté pour fouler du pied les fondamentaux de la société. La république de France est une et indivisible et a pour devise : « liberté, égalité et fraternité ».

Liberté de penser, d’écrire et de proposer mais pas liberté de provoquer ! La liberté ne s’arrête-elle pas là où commence celle de l’autre ? Egalité si tous les citoyens sont égaux devant la loi et les traitements de toutes sortes. Doit-on condamner Dieudonné et laisser libre cours à Charlie Hebdo dans la provocation? Peut-on être frère ou sœur si l’un est privilégié par rapport à l’autre ? La nation peut-elle être unie si certains se sentent humiliés, déshonorés, déconsidérés ou de seconde zone ? Le ministre de l’intérieur et des cultes a bien le rôle de protection de tous les cultes. Quid alors des 50 mosquées violées depuis quelques jours alors que plus de 5000 soldats sont chargés de protéger les écoles et les lieux de culte juifs.

La France est un carrefour par sa position géographique en Europe ; elle est le terreau de toutes les rencontres, de toutes les religions et tous les brassages sociologiques et ne peut pour cela se recroqueviller sur elle-même. La France, fille de l’église, s’est beaucoup transformée. Pensez que la France peut se passer de ses musulmans est une utopie et toute mesure à l’encontre ne fera que des désastres.

Il est dès lors opportun pour l’Etat de prendre ses responsabilités pour saisir le mal à la racine. Que ça soit dans l’éducation, dans la formation et l’instruction, le travail de fond doit être enclenché. N’est-ce pas dangereux de vivre dans une société où les jeunes de 16 ans sont tués pour un regard de travers où on use de la provocation pour écouler du papier ou pour remplir les salles de spectacles. Que fait ’on de ces jeunes sortis du système scolaire et qui se retrouvent sans avenir. Désœuvrés, leur seule repère et leur espérance restent le discours de fanatiques religieux sans foi ni loi. Aujourd’hui, 90 pour cent des jeunes qui sont en Syrie, qui sont des djihadistes ou terroristes sont des victimes du système d’exclusion et de rejet de la société. La prison qui devait servir pour ramener vers de bonnes résolutions n’est’ elle pas devenue un lieu de création de caïds et de radicalisation ?

Ainsi, c’est au nom de ces idéaux que nous partageons autour du libéralisme, des valeurs de la démocratie et de la république permettez-moi d'avoir une autre opinion : je ne suis pas Dieudonné ni Charlie Hebdo, je suis triste pour la République en deuil !!! Je suis triste pour cette république en deuil, qui voit ses fils innocents mourir sous les balles d’intégristes, cette république en deuil qui ne réussit plus à éduquer ses enfants et qui assimile éducation et chantage aux allocations familiales.

Je rejette ceux qui ne prennent pas en compte le droit des musulmans de réclamer plus de respect pour leurs croyances, les valeurs culturelles auxquelles ils croient et surtout pour leur Prophète Mohamed, parce que cet idéal a une conception de la liberté d'expression que les enseignements tirés de mon éducation et de ma religion n´approuvent pas.

Avec la même force je réprouve ceux qui s’attaquent à toutes les religions y compris la religion juive et les juifs qui la représentent. Ne pas exprimer publiquement notre désaccord sur cette question, serait perçu comme une entorse à mon sens de la loyauté et de la probité morale ; mais surtout de l'idée que je me fais de l'équité et de la justice des hommes.

Il est temps de sortir de l’hypocrisie ambiante, de se dire la vérité en face et ne pas se cacher derrière le voile de la démocratie. Nul ne peut vivre dans une nation sans se dire la vérité, sans s’inculquer le culte des vertus de la république et de la discipline. Ainsi je ne veux pas me retrouver dans un moule, je veux exister car je pense.

Bien que différentes en première analyse, ces deux interprétations évoquées précédemment, présentent au moins un point commun : leur dimension très émotionnelle. En effet, elles ne se fondent pas seulement sur des raisonnements articulés et réfléchis mais également sur une constellation différente de sentiments et d’affects. D’un côté, les islamophobes grossiers sont animés par des émotions négatives : peur et haine de l’autre, instincts revanchards, etc. D’un autre côté, les « humanistes » semblent traversés, d’abord et avant tout, par des émotions positives : compassion et sympathie avec les victimes, attachement affectif à des « grandeurs » positives : la liberté de la presse, la démocratie libérale, la république, etc… La dimension émotionnelle de ces deux cadres d’interprétation se donne à voir dans l’espace public quand un groupe de personnes brûle passionnellement un Coran et quand d’autres convergent les yeux rougis vers les places de la république pour un moment de recueillement. Ces deux types de scènes ont marqué l’imaginaire américain après le 11 septembre. Internet et les médias français nous passent en boucle leur équivalent français depuis le drame du 7 janvier 2015.

Le caractère public et collectif de ces réactions émotionnelles nous rappelle que les émotions sont tout, sauf des réactions spontanées. En effet, ces sentiments qui nous semblent si personnels, si intimes, si « psychologiques » sont en réalité médiatisés par des cadres interprétatifs qui les génèrent, les régulent et leur donnent un sens. Derrière les émotions se cachent des discours, des perspectives et des partis pris moraux et politiques dont il importe de comprendre la nature pour

bien mesurer leurs effets. Or quelle leçon pouvons-nous tirer de cette observation très générale sur le caractère socialement construit des émotions et de ce qu’on pourrait appeler le « précédent américain » ?

La philosophe J. Butler s’est intéressée aux réactions émotionnelles aux attentats du 11 septembre aux Etats-Unis. Elle a relevé que ces réactions se sont articulées selon les deux dimensions évoquées plus haut : la dimension négative génératrice de haine, de peur et de désir de revanche et la dimension positive invitant à la compassion et à l’indignation morale face à l’horreur. J. Butler s’est principalement intéressée à la seconde car elle n’a pas, en apparence, le caractère belligène et grossier de la première. Ses conclusions intéresseront peut-être celles et ceux qui s’inscrivent dans le cadre humaniste, affirment « être Charlie » et veulent réfléchir au sens de leurs gestes politiques.

La première observation de J. Butler porte sur le caractère extraordinairement sélectif de ces sentiments de compassion. Elle relève que le discours humaniste a organisé la commémoration des 2 992 victimes des attentats du 11 Septembre sans trouver de mots ni d’affect pour les victimes, incomparablement plus nombreuses, de la guerre américaine contre le terrorisme. Sans nier avoir elle-même participé « spontanément » à ces scènes de commémoration, J. Butler pose la question suivante : « Comment se fait-il qu'on ne nous donne pas les noms des morts de cette guerre, y compris ceux que les USA ont tués, ceux dont on n'aura jamais une image, un nom, une histoire, jamais le moindre fragment de témoignage sur leur vie, quelque chose à voir, à toucher, à savoir? ».

Cette question rhétorique lui permet de pointer du doigt le fait que des mécanismes de pouvoir puissants se camouflent derrière ces scènes apparemment anodines et littéralement sympathiques de compassion avec les victimes de la violence terroriste. Ces mécanismes de pouvoir se donnent à voir dans ce qu’on pourrait appeler le paradoxe du discours moderne et humaniste. Alors que ce discours accorde a priori une valeur égale à toutes les vies, il organise en réalité la hiérarchisation des souffrances et l’indifférence de fait ou l’indignation purement passagère par rapport à certaines morts.

Le corolaire pratique de cette observation est que ces cérémonies de commémoration ne sont pas triviales. Derrière leur paravent de neutralité positive, elles sont des actes symboliques performatifs. Ces cérémonies nous enseignent quelles vies il convient de pleurer mais aussi et surtout quelles vies demeureront exclues de cette économie moderne et humaniste de la compassion.

Appliquée à l’actualité française, l’étude de J. Butler apporte un éclairage sur la réaction officielle et dominante - c’est-à-dire « humaniste » et « compatissante » - au drame de la rédaction de Charlie Hebdo. Cette analyse invite à se décentrer et à s’interroger sur les effets de ces discours et gestes de compassion. Or il n’est pas certain que les effets mis en avant par les partisans de ce discours soient les plus importants. On nous explique que ces discours de sympathie et ces gestes de compassion peuvent aider les familles de ce drame à accomplir leur deuil. Mais ces familles et les lecteurs de Charlie Hebdo qui ont noué des liens d’attachement à ces victimes ne préféreront-ils pas faire ce travail dans l’intimité ? On nous dit ensuite que ces discours et ces gestes sont une manière de réitérer le principe de la liberté d’expression.

Mais qui pense réellement que ce droit fondamental soit aujourd’hui menacé en France, notamment quand celui-ci consiste à caricaturer la population musulmane, laquelle est - et restera vraisemblablement dans les moments à venir - fréquemment moquée, caricaturée et stigmatisée ? Cette religion n’est-elle pas le deuxième de France ?

Le travail de J. Butler nous enseigne que ces discours et ces gestes produisent plus certainement des effets belligènes. En effet, on aurait tort de penser que les guerres et la violence ne prennent racine que dans les émotions négatives. Contrairement à une idée fort répandue, la haine du boche et du « Franzmann » n’a pas été le premier moteur de la Première guerre mondiale. Cette guerre a d’abord pris racine dans les sentiments les plus positifs qui soient : la compassion pour les victimes nationales des guerres passées, l’attachement à la communauté nationale ou encore l’amour de grandeurs aussi universalistes que la « civilisation » en France et la « Kultur » en Allemagne.

On a le droit de penser que la guerre contre le terrorisme islamiste est une guerre légitime. Mais il importe d’être conscient d’une réalité statistique. En trente ans, le terrorisme islamiste a fait environ 3500 victimes occidentales, soit, en moyenne, un peu moins de 120 chaque année. Statistique macabre, mais comparée aux victimes des guerres menées en Afrique et au Moyen-Orient, paraît insignifiante.

Cette économie sélective de la compassion produit un deuxième type d’effet en ce qui concerne la perception de la violence d’État occidental. Les discours communautaristes ou racistes ont ceci de particulier qu’ils mettent bruyamment en scène la violence qu’ils déploient. À l’inverse, le discours moderne et humaniste est aveugle par rapport à sa propre violence. Qui a une idée, même approximative, du nombre de morts générés par la guerre américaine en Afghanistan en 2001, par celle des États-Unis et du Royaume-Uni en Irak en 2003 ou encore par l’intervention de la France au Mali en 2013 ? L’une ou l’autre de ces guerres était peut-être légitime. Mais le fait que personne ne soit capable de donner une estimation du nombre de morts qu’elles ont généré doit nous interroger. Dans ces moments où nous sommes submergés par les émotions, il peut être intéressant de penser à tous ces précédents et à ces morts, à venir, que nous n’allons pas pleurer.

Les principes fondamentaux de la République française sont énoncés dans sa devise : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Ils se traduisent par des droits intangibles, à la fois politiques et sociaux, qui ont été reconnus aux citoyens par les différents régimes républicains. L’article 1er de la Constitution s’inscrit dans ce cadre puisqu’il proclame que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

« Une République indivisible » : aucune partie du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale. Seul le peuple exerce cette souveraineté par la voie de ses représentants ou du référendum. L’unité et l’indivisibilité garantissent une application uniforme du droit sur l’ensemble du territoire national.

Le caractère laïque de la République découle à la fois du principe de la liberté de croyance et du principe d’égalité des citoyens devant la loi et implique la séparation des Églises et de l’État. Aucune religion n’a ainsi de statut privilégié au sein de la République et chaque individu dispose de la liberté de ses opinions et de sa foi.

Le caractère démocratique de la République implique le respect des libertés fondamentales et la désignation des différents pouvoirs au suffrage universel, égal et secret.

Enfin, le caractère social de la République résulte de l’affirmation du principe d’égalité. Il s’agit de contribuer à la cohésion sociale et de favoriser l’amélioration de la condition des plus démunis. A ce stade fallait-il rappeler ces éléments ?

Pour poursuivre à l'appui de l'excellent billet de Mathias Delori et de plusieurs des commentaires qu'il a suscités, je tiens à le dire ici, je ne suis pas Charlie à cause des provocations intermittentes de tous et particulièrement de l’islam et de Dieudonné par sa haine des juifs.

Je ne suis pas Charlie parce que Cabu et Wolinski, j'en suis convaincu, n'auraient pas été Charlie. S'ils avaient échappé de cette tuerie je prends le pari qu'ils y auraient répondu par des caricatures cinglantes sur le mode « Bal tragique chez Charlie : douze morts », plutôt que par la dramatisation grandiloquente qui s'étale à la une des journaux, Mediapart compris. Ah ! Les pauvres n’étaient-ils au bord de la faillite, abandonnés par leurs compatriotes marre de leur provocation. Cet attentat les a certainement mis debout dans tous les côtés. Les intégristes les ont certainement sortis de l’eau, ou d’un abîme certain.

Rien de plus étranger à leur esprit que de trimbaler des gueules tragiques montées sur les grands chevaux de la République en danger, de l'heure est grave et tutti quanti. Un deuil national pour Cabu et Wolinski, non mais quelle blague. Cela les aurait fait hurler de rire ! Curieuse façon de leur rendre hommage, à l'opposé de l'exemple qu'ils ont montré toute leur vie.

Je ne suis pas Charlie parce que la douleur de leurs proches n'est pas la mienne. Je les estimais, ils m'ont fait rire et réfléchir depuis que j’ai eu un numéro à la bibliothèque Beaubourg, mais leur disparition ne m'enlève pas un parent ou un ami. Faire comme si, dans la tradition d'excitation factice des medias qui veulent faire croire que nous vivons un événement sous prétexte que nous le suivons, me semble peu respectueux de la vraie douleur des véritables proches. A laquelle il existe des moyens de s'associer discrètement, chacun de sa façon et à sa place.

Je ne suis pas Charlie parce que l'émotion d'union nationale qui ces derniers jours dégouline de tous les azimuts repose sur une vision de l'événement que je ne partage pas. Non, la liberté de la presse et la République ne sont ni plus ni moins en danger cette semaine que la semaine dernière. Non, ce qui les menace le plus n'est pas là : c'est le rachat des titres par des financiers, qui dans la France d'aujourd'hui fait taire et censure beaucoup plus de journalistes que les rafales de kalachnikov. Non, cette tuerie n'est pas le fait de terroristes internationaux aguerris envoyés en mission depuis l'étranger pour faire la guerre à la France, aux occidentaux et aux mécréants de tous bords. Elle est le fait de beaufs violents aux idées courtes bel et bien made in France, pas fichus de s'enfuir sans perdre leur carte d'identité dans la voiture, bourrés d’amateurisme et qui, selon l'instructif entretien donné par leur avocat, étaient, au moins l'un d'entre eux, en 2008, « soulagé d'être arrêté parce qu'il avait peur d'être tué en Irak »...

Alors oui, la tuerie chez Charlie pose des questions. Mais pas celles soi-disant « très lourdes », « vallso-sarkozyennes », relayées à la Une par Mediapart, qui prennent pour argent comptant la vision du monde héritée de l'Amérique de Georges Bush, qui divise le pays entre les méchants terroristes actionnés de l'étranger et les bons français leurs victimes, et qui ne propose en guise de « solution »qu'une vis sans fin de répression dans un Etat toujours plus policier où les libertés publiques sont toujours plus réduites.

Car des gros bras au cerveau comme de la sauce blanche qui croient trouver dans l'assassinat politique la solution à tous leurs problèmes il y en a eu avant les frères Kouachi. Aujourd'hui ceux-ci tuent des journalistes au nom de l'idée qu'ils se font de l'Islam. D'autres avant eux ont tué des dirigeants industriels au nom de l'idée qu'ils se faisaient de la Révolution, d'autres avant eux assassinaient des militants anticolonialistes au nom de l'idée qu'ils se faisaient de la France. Mais l'islamisme des Merah ou des Kouachi n'a guère plus à voir, hypothétiques stages de courte durée mis à part, avec le terrorisme proche-oriental qu'autrefois le maoïsme des groupuscules « Spontex » avec la Chine. Leurs parcours sont des parcours bien français.

Questions bien de chez nous donc. Les douze ont été tués par des armes lourdes, et par des individus nés et ont grandi en France dont la violence est devenue la seule forme d'expression. La république n’a-t-elle pas failli dans l’éducation de ses enfants ?

Comment se fait-il que des armes aussi meurtrières soient de plus en plus facilement disponibles pour le premier petit bandit venu ? Comment se fait-il qu'un nombre croissant de jeunes adultes en arrivent à un tel point de désespoir et d'impuissance qu'ils ne puissent imaginer d'autre issue que de tirer dans le tas et tuer des innocents dont le seul tort et de se lever le matin et d’aller travailler ? Sauf si travailler est un délit en ce moment de gros chômage !!!

A ces deux questions les gouvernants n'apportent pas de réponse. Plutôt que de lutter concrètement contre la dissémination des armes de guerre, plutôt que de reconnaître la responsabilité des politiques d'accroissement des inégalités menées depuis une génération dans la dérive de jeunes adultes qui ramassent l'espoir où ils pensent encore en trouver, et de changer de cap, ils promettent de renforcer une « lutte contre le terrorisme » dont on ne sait qui elle vise ni ce qu'elle recouvre, sinon à coup sûr de nouvelles lois réprimant les libertés de tous. Et ce au moment où des élus n’hésitent pas à collaborer avec ces petits caïds pour acheter la paix dans leurs communes ou dans les quartiers.

À ces questions, le « je-suis-Charlisme » n'en apporte pas plus. Faisant spectacle d'une indignation soi-disant nationale, en trompe-l’œil qui légitime l'Union Nationale brandie par les politiciens pour retourner à leur profit une situation dont ils sont les premiers responsables, le « je-suis-Charlisme » accentue à l'insu de son plein gré la fracture entre ceux qui se rassemblent, à l'œil nu pour plus de 80% des blancs de classe moyenne, et les autres, entre « nous » et « eux ». Rassemblements qui, comme aux Etats-Unis les veillées aux chandelles éplorées qui suivent rituellement les « school shootings » avant que les ventes d'armes ne reprennent de plus belle, font mousser l'émotion au détriment de l'analyse politique. Le « je-suis-Charlisme » est une façade de bons sentiments, un unanimisme des battements de cœur qui, à cent lieues de la causticité d'esprit de ceux qu'il est censé honorer, pave de ses bonnes intentions la récupération politicienne des assassinats et, à la faveur d'une soi-disant guerre contre un ennemi fantomatique, la poursuite des politiques destructrices qui ont, en dernière analyse, produit la tuerie. Non, vraiment je ne suis pas Charlie, je prie pour la république et ses responsables qui ont lamentablement échoué.

Alors parlons de liberté, pour dire qu’elle, dans toutes ses dimensions, ne peut s’exercer sans aucunes restrictions. Celles-ci sont définies par la loi, mais s’imposent également à l’homme par le devoir d’éthique et de morale, par le devoir de tolérance et de respect mutuel. Dans cette logique, l’exercice du droit à la liberté d’expression est limité par les contraintes, que le sens de la responsabilité impose.

La publication de caricatures du Prophète dans la presse enfreigne les règles les plus élémentaires de ce devoir de tolérance et de respect mutuel. Il s’agit donc d’un acte hautement condamnable d’un point de vue éthique et moral, même si les lois en vigueur dans certains pays européens ne permettraient pas une action en justice.

En publiant ces caricatures blasphématoires, en appelant à la haine du juif les auteurs ont délibérément porté atteinte aux valeurs les plus profondes de l’ensemble de la communauté musulmane, qui représente plus d’un milliard et demi d’hommes et de femmes à travers le monde. Ils n’ont pas voulu exercer leur droit à la liberté d’expression, que tout démocrate se doit de défendre. Bien au contraire ! Ils ont cherché à provoquer, par la violence imagée, l’ensemble d’une communauté d’hommes et de femmes, dont le seul tort, à leurs yeux, est d’être de religion musulmane et de demander de pouvoir vivre leur foi dans la paix et le respect. En s’attaquant au Prophète, et non pas à un quelconque contemporain, qui, se réclamant de l’Islam commet des actes condamnables et condamnés par la très grande majorité des musulmans, ils ont eu pour seul but de blesser au plus profond de leur cœur et de leur dignité le monde musulman, dans l’espoir d’attiser les haines plutôt que de promouvoir le dialogue pour aboutir à la paix pour tous.

Alors, condamnons, sans équivoques ce blasphème qui, contrairement à ce que dit le premier ministre français, est reconnu dans le droit local français et qui nous touche au plus profond de notre être. Demandons, avec fermeté, plus de responsabilité aux journalistes. Que l'Europe fasse preuve davantage de courage dans la défense de notre droit au respect face à la sacro-sainte liberté d’expression, qui, dans le cas d’espèce, a été dévoyée pour essayer de justifier des actes blasphématoires. Il faut réaffirmer avec force que le corps social étant de par sa nature étranger à la religion, un gouvernement ne peut adopter aucun culte et n’en peut rejeter aucun, à moins que ce culte ne trouble l’ordre public, c’est-à-dire qu’il nuise aux droits de l’Homme, droits dont l’assurance et la conservation constituent l’ordre public. Il en résulte qu’il est du devoir des gouvernements de veiller au respect des cultes. Cette protection voulue, et qui en principe devrait être prévue par l’ordonnancement juridique dans tout pays laïc et démocratique, oblige tout un chacun à faire preuve de tolérance et de respect mutuel.

Alors, évitons le piège de l’intolérance et de la violence. Car il y va de l’apaisement que nous souhaitons tous, puisqu’il y va de notre avenir commun. Ainsi, garre aux provocateurs pour que vive la république.

Amadou DIALLO

Diabète de type 1 et type 2 : deux maladies différentes

Diabète de type 1 et type 2 : deux maladies différentes

Et si « le » diabète n'existait pas ? Les diabètes de type 1 et de type 2 sont des maladies très différentes, et mieux les connaître peut aider à mieux lutter.

Diabètes de type 1 et 2, identiques et différents...

Les deux types de diabète ont des points communs, bien sûr.

Au fond le problème est le même : le corps ne parvient plus à réguler la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang. Celui-ci, une fois avalé dans la nourriture et digéré, ne doit en effet pas rester dans le sang mais être absorbé par les cellules dont il est le carburant, ou stocké dans le foie. Dans le cas du diabète, l'excès de sucre dans le sang abîme les vaisseaux sanguins. Cela entraîne une augmentation très importante du risque cardiovasculaire, et des complications au niveau de différents organes : yeux, pieds, reins...

Pourquoi la glycémie est-elle mal régulée dans le diabète ?

Parce que l'insuline, substance sécrétée dans le pancréas et qui entraîne l'absorption du sucre dans les cellules ou son stockage dans le foie, ne joue plus son rôle. Et c'est là que la différence entre diabète de type 1 et diabète de type 2 devient manifeste.

Les diabètes de type 1 et de type 2 sont des maladies très différentes

Le diabète de type 2 est beaucoup plus fréquent que le type 1 : il représente environ 90 % des cas de diabète en France.

Dans le diabète de type 1, le patient souffre d'une maladie auto-immune. Les cellules chargées de la sécrétion de l'insuline sont attaquées et détruites par le système immunitaire. Elles ne remplissent donc pas leur rôle, et l'organisme ne peut donc plus réguler le taux de sucre.

Dans le diabète de type 2 en revanche, l'insuline est correctement sécrétée. Le problème se situe en aval : les cellules ne répondent plus correctement à la présence d'insuline, elles n'absorbent plus le sucre. En conséquence, celui-ci reste dans le sang et la glycémie reste élevée. Le mécanisme exact du déclenchement d'un diabète de type 2 reste mal connu, mais il est lié de manière certaine au surpoids – 80 % des diabétiques souffrent d'obésité.

Comment apparaissent les diabètes de type 1 et de type 2?

Le diabète de type 1 :

Maladie auto-immune, il se déclare tôt dans la vie, parfois quand les patients sont encore enfants. Comme l'insuline est complètement absente, les symptômes sont assez intenses. On remarque souvent un amaigrissement malgré une alimentation normale, une soif intense, un besoin d'uriner très fréquent. S'il n'est pas soigné le diabète de type 1 entraîne rapidement un coma, et la mort.

Le diabète de type 2 :

Il apparaît généralement après 40 ans mais reste très discret, voire invisible, parfois pendant des années. La plupart du temps, il est détecté à l'occasion d'une prise de sang qui révèle une glycémie trop élevée.

Et trop souvent, ce sont les complications qui se manifestent en premier

* un infarctus,

* des problèmes de reins,

* des troubles de la vue,

* une plaie qui ne guérit pas,

* des douleurs neuropathiques (liées à la dégradation des nerfs)...

A ce stade, il est encore possible d'agir, mais les dommages sont déjà installés. C'est pourquoi la prévention est très importante, même si vous ne présentez aucun signe de diabète.

Des traitements différents la plupart du temps

Pour les patients qui souffrent de diabète de type 1, un traitement par injections d'insuline est absolument indispensable, ainsi qu'un suivi très soigneux de la glycémie en faisant des contrôles (plusieurs fois par jour dans la majorité des cas, bien que cela dépende des patients et des situations). C'est contraignant, et parfois mal vécu... Surtout que le diagnostic est fait à un jeune âge et que la maturité n'est pas toujours au rendez-vous.

Mais aujourd'hui le matériel qui sert à injecter l'insuline ou à mesurer la glycémie a beaucoup évolué pour simplifier la vie des patients. Les équipes qui s'occupent des diabétiques ont aussi évolué vers la pluridisciplinarité : les médecins sont entourés par des diététiciens(ne)s, des psys, des kinés, tous motivés pour que le patient prenne en main seul son traitement, ce qui est la seule garantie qu'il soit bien respecté !

Dans le cas du diabète de type 2, le traitement par insuline n'est pas toujours nécessaire. Il existe des médicaments contre le diabète, mais le plus important est de repenser son style de vie :

* Une alimentation équilibrée et qui limite les quantités de sucre pour épargner l'organisme qui a du mal à l'éliminer.

* Un poids maîtrisé.

* Une activité physique modérée mais très régulière.

* Un suivi très attentif de tous les aspects de la santé cardiaque.

Malgré tout, il peut arriver qu'un diabète de type 2 doive être traité par injections d'insuline.

La leçon à retenir de tout ça, c'est que le diabète, quel que soit son type, a des solutions. A condition de le traiter ! Il est donc important de dépister, surtout le type 2 qui est le plus discret, et surtout si vous avez des facteurs de risque.

Plaidoyer pour des Institutions Fortes en Afrique.

![9966657-les-gens-d-affaires-sont-debout-sur-un-globe-grand-monde-sous-un-grand-arbre-vert.jpg]()

Plaidoyer pour des Institutions Fortes en Afrique.

Cela fait maintenant plus de cinquante ans, au lieu de 20 comme disait le président sénégalais, que la majorité des pays africains sont devenus « indépendants ». Et, riches de leurs ressources naturelles ainsi que de leurs potentialités, ces pays, dans moins de cent ans verront toutes ces ressources réduites à néant devant l’exploitation anarchique de ces dernières par ceux-là même qui les avaient colonisés. Chemin faisant, il faudra que le continent africain continue d’exister. Pour cela il nous faut prendre notre destin en main et comme disait l’autre en élaborant des institutions fortes pour réduire à néant toute velléité d’instabilité économique comme politique.

Notons bien que le processus de démocratisation, qui a commencé il y a vingt ans en Afrique, s’essouffle. Dans de nombreux pays, l’Etat de droit est mis à mal, les constitutions manipulées, l’opposition marginalisée, le clientélisme et la corruption sont érigés en instruments de gouvernance. Certains experts et membres de la société civile appellent à une refondation de la démocratie dans le continent de Senghor et de Mandela. Ces deux-là, malgré tout, ont érigé des démocraties dans ce continent qui peuvent être considérées comme une fierté en sus d’un exemple.

Lorsque Senghor quitta volontairement la présidence du Sénégal après avoir exercé le pouvoir pendant près de vingt ans, il était qualifié de « déserteur » par ses pairs, notamment par le Tunisien Bourguiba et l’Ivoirien Houphouët Boigny qui, eux, avaient opté, pour la « présidence à vie ». Quant au second, il a été traité de « traître » en instaurant la nation arc-en-ciel en Afrique du Sud quand beaucoup de ses pairs instituaient des démocraties ethnicisées dans leur pays respectifs.

La tradition des « présidents monarques » qui s’incrustent au pouvoir, n’est certes pas spécifiquement africaine, avec les Islam Karimov, les Noursoultan Nazarbaïev ou encore les Bachar al-Assad prospèrent à travers le monde. Il n’en reste pas moins que sur les 19 chefs d’Etat qui ont accédé au pouvoir au siècle dernier et qui s’accrochent à leur place, les trois quarts sont africains de même que ceux qui sont restés plus de vingt ans au pouvoir et qui comptent s’y maintenir. Dès lors, on peut se demander si ceci est un mal uniquement africain ?

La pérennisation et la monopolisation du pouvoir sont devenues les traits caractéristiques de la pratique politique africaine. Les statistiques sur des dirigeants accros au pouvoir font écho aux débats qui secouent, en ce moment même, plusieurs pays d’Afrique, où les présidents dont les mandats arrivent prochainement à échéance cherchent arguments et moyens pour modifier la Charte fondamentale qui leur interdit d’effectuer plus de deux mandats. Après Ben Ali (Tunisie), Eyadema père (Togo), Paul Biya (Cameroun), Omar Bongo (Gabon), Mamadou Tandja (Niger), Idriss Deby (Tchad), Yoweri Museveni (Ouganda), Abdelaziz Bouteflika (Algérie) et Ismaïl Omar Guelleh (Djibouti) qui ont réussi à modifier leurs Constitutions pour se perpétuer au pouvoir, d’autres chefs d’Etat africains en fin de mandats présidentiels autorisés par la loi, sont gagnés par la tentation de prolonger leur mandature. Ainsi, Mr Abdoulaye Wade au Sénégal, avait voulu instituer le quitus présidentiel par simple vote du congrès en vue de se maintenir au pouvoir et mettre au point son programme de dévolution monarchique du pouvoir.

Au cours des trois années qui viennent, la question va se poser notamment pour Lucas Pohamba de Namibie (fin de mandat en novembre 2014), Pierre Nkurunziza de Burundi (fin de mandat en juin 2015), Jakatya Kikwete de Tanzanie (fin de mandat en octobre 2015), Blaise Compaoré du Burkina Faso (fin de mandat en novembre 2015), Thomas Boni Yayi du Bénin (fin de mandat en mars 2016), Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville (fin de mandat en juillet 2016), Joseph Kabila de la RDC Congo (fin de mandat en décembre 2016), Paul Kagame du Rwanda (fin de mandat en juillet 2017), Ellen Johnson Sirleaf du Liberia (fin de mandat en novembre 2017) et Ernest Koroma de Sierra Leone (fin de mandat en 2017).

Les états-majors de certains de ces dirigeants ont déjà commencé à préparer l’opinion dans leurs pays respectifs à coups d’arguments déjà entendus avant : « on a besoin de stabilité politique pour se développer », « pourquoi se priver de l’expérience et de la capacité de leadership d’un homme (ou d’une femme) qui a démontré son aptitude à gouverner », « la population elle-même le demande ».

Ils se proposent donc de changer la Constitution, rappelant que c’est un droit démocratique. La Constitution française de 1791 ne postulait-elle pas que « la nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution ». Des arguments dont l’entourage du Camerounais Paul Biya s’est servi avec un certain succès pour faire supprimer en 2008 cette limitation du nombre de mandats dans la Loi fondamentale du Cameroun. Rappelons que le président camerounais est un des plus vieux chefs d’Etat au pouvoir en Afrique, qui a succédé à l’ancien président Ahidjo en 1982 et, depuis, a souvent remporté les scrutins électoraux avec des scores quasi-soviétiques ! Fort de son amendement constitutionnel, il a été réélu pour un nouveau septennat en 2011.

Le parlement algérien a lui aussi modifié la Constitution en 2008 pour permettre au président Bouteflika de briguer un troisième mandat l’année suivante, puis un quatrième mandat en 2014, et cela malgré les séquelles d’un AVC qui a réduit ses capacités de mobilité et d’élocution. Aujourd’hui, pour s’attirer les bonnes grâces de l’opposition, le gouvernement algérien propose de revenir à la limitation à deux le nombre de mandats présidentiels.

« Légale peut-être, mais ce genre de charcutage de la Constitution pour des raisons politiques ne rend pas service au pays », affirme le constitutionnaliste franco-sénégalais Alioune Badara Fall. Selon ce dernier, en voulant se maintenir au pouvoir à tout prix, les chefs d’Etat africains renouent avec l’ancienne pratique des « présidences à vie ». « Ils mettent à mal la notion de l’alternance qui est un des piliers fondamentaux et incontournables de la démocratie », poursuit Alioune Badara Fall, professeur agrégé de droit public à l’université Montesquieu Bordeaux IV, et directeur d’un centre d’études sur les droits africains dans la même institution. Il est aussi le rédacteur en chef de la revue électronique « Afrilex », où des études d’universitaires et de chercheurs consacrés à la pratique du droit sur le continent noir sont régulièrement publiées.

Fondamentalement, la Constitution traduit la vision qu’a une société d’elle-même et de son avenir. Elle définit les principes et les idéaux qui président à la configuration des pouvoirs et les conditions juridiques régissant son développement. A ce titre, les textes constitutionnels jouent un rôle primordial dans cette vaste entreprise de construction de la nation dans laquelle les nouveaux pays d’Afrique sont aujourd’hui engagés. La plupart des constitutionnalistes estiment que les changements faciles et intempestifs de la Constitution créent une instabilité institutionnelle, mettant à mal l’Etat de droit et la démocratie.

C’est ainsi que le professeur Fall attire l’attention sur la marche arrière du continent africain en matière de démocratie et de constitutionnalisme. En effet, les premières Constitutions africaines datent de l’époque des indépendances. Souvent inspirées des Lois fondamentales des anciens pays colonisateurs, elles ont été rapidement modifiées ou abandonnées dans la plupart des pays, dès la deuxième moitié des années 1960, pour permettre l’instauration du système du parti unique voire limité comme ce fut au Sénégal dans les années 80. Plusieurs Etats africains ont, alors, connu une période autocratique et sans Constitutions, celles-ci ayant été suspendues à la suite de coups d’Etat militaires.

Il faudra, ensuite, attendre la fin de la Guerre froide, en 1990, pour voir le continent noir renouer avec la démocratie et l’Etat de droit. Cette démocratisation s’est faite sous la pression conjuguée des pays occidentaux et des « conférences nationales » imposée par les mouvements d’opposition et les sociétés civiles locales. Les Etats ont adopté des Constitutions écrites qui consacrent l’encadrement juridique du pouvoir et son institutionnalisation. Le processus, qualifié de « troisième vague de démocratisation » par le politologue américain Samuel Huntington, toucha l’ensemble du continent, à l’exception d’un certain nombre de pays tels que le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, l’île Maurice et Lesotho où la démocratisation avait déjà été enclenchée. C’est dans ce contexte que les pays africains ont décidé de limiter à deux le nombre de mandats soit cinq ou sept ans de leurs présidents. L’objectif était de garantir l’alternance, et surtout d’éviter le retour à la personnalisation du pouvoir, comme cela se passait pendant la période des dictatures.

Or, ces bonnes résolutions n’ont pas fait long feu, même si un certain nombre de pays ont respecté l’option de limitation du nombre de mandats présidentiels. L’exemple souvent cité est celui du Ghana où, à l’échéance de ses deux mandats présidentiels en 2008, le président John Kufuor a passé le relais à son successeur Atta-Mills, décédé en 2012 et remplacé par son vice-président Mahama. On pourra aussi citer le Sud-Africain Mandela qui est parti à la retraite dès le terme de son premier mandat en 1999 ou le Malien Alpha Oumar Konaré qui a quitté le pouvoir après ses deux mandats en 2000. Les imaginaires africains restent encore aujourd’hui marqués par la démission de Léopold Sédar Senghor qui cède le pouvoir à Abdou DIOUF et par le retrait très digne de ce dernier et qui a transmis le pouvoir à l’opposant Abdoulaye Wade qui venait de remporter l’élection présidentielle de 2000.

Malheureusement, ces présidents vertueux sont les exceptions qui confirment la règle. Dès la fin des années 1990, on a vu de nombreux dirigeants revenir sur leurs engagements et se lancer dans des révisions constitutionnelles laborieuses pour faire abroger la clause de la limitation des mandats présidentiels. Contrairement à une idée reçue, cette volte-face opportune ne concerne pas que les dirigeants francophones qui, héritiers de la vision française d’une « présidence impériale », seraient moins respectueux de la norme constitutionnelle. Dans les faits, parmi les 10 dirigeants africains au pouvoir depuis plus de deux décennies, il y a moins de francophones (Paul Biya du Cameroun et Blaise Compaoré du Burkina Faso, Idriss Déby Itno du Tchad) que de non-francophones : Teodoro Obiang Nguema de la Guinée-équatoriale, Yahya Jammeh de la Gambie, José Edouard Dos Santos d’Angola, Robert Mugabe du Zimbabwe, Yoweri Museveni d’Ouganda, Omar el-Béchir du Soudan et Issayas Afewerki de l’Erythrée.

Dès lors une question lancinante se pose : pourquoi les chefs d’Etat africains sont-ils si nombreux à s’accrocher au pouvoir ? C’est parce que, si l’on croit les intéressés, deux mandats sont trop courts pour terminer les différents projets qu’ils ont à peine commencé à mettre en œuvre. « Ce qu’on n’a pas pu faire en deux mandats, il est hypocrite de faire croire qu’un troisième et un quatrième mandat permettraient de terminer », affirme Badara Fall pour qui la véritable raison qui pousse les présidents à franchir la ligne rouge constitutionnelle, c’est outre la fascination qu’exerce le pouvoir, la peur du gendarme ou plutôt du juge.

Beaucoup de dirigeants africains craignent de se voir poursuivis pour corruption ou autres manquements graves à la loi le jour où ils ne seront plus couverts par l’immunité présidentielle. « Il faut dire que la démocratisation de la vie politique n’a rien changé aux politiques de prédation, de clientélisme et de corruption qui avaient cours avant les années 1990. Au contraire, elles touchent aujourd’hui l’ensemble de la vie sociale et politique », déclare Alioune Badara Fall, en citant la pratique exacerbée du clientélisme au Sénégal sous Abdoulaye Wade. Et d’ajouter : « Dans ces conditions, cela ne m’étonne guère que nos chefs d’Etat veuillent rester au pouvoir de peur d’avoir de maille à partir avec la justice, tant au niveau interne des Etats que sur le plan international, au regard de la pratique de la Cour Pénale Internationale qui semble leur accorder une place «privilégiée» dans les procédures d’incrimination et de poursuite qu’elle applique aux hommes politiques africains depuis sa création. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles cette Cour est aujourd’hui contestée par les Africains ».

Pour beaucoup d’observateurs de la vie politique africaine, ces résistances à une pratique plus normée de la démocratie démontrent une absence de maturité politique des dirigeants africains dont beaucoup ont accepté d’entrer dans le jeu démocratique contraints et forcés par des contingences domestiques ou internationales. Difficile pour eux d’imaginer les élections autrement que comme un outil de préservation de pouvoir. D’ailleurs, peu de chefs d’Etat ont perdu les référendums qu’ils ont organisés pour faire sauter le verrou constitutionnel au renouvellement de leurs mandats. Les deux exceptions à la règle sont Frederic Chiluba en Zambie et d’Olusegun Obasanjo au Nigéria qui virent leurs tentatives de modification de la Constitution bloquées par leurs parlements, en 2001 et 2006 respectivement.

On constate dès lors que le recours à la volonté populaire n’aboutit pas toujours à un accord avec la présidence pour un rallongement de la durée du mandat du président. Nous y reviendront.

En outre, « un nouveau discours de la Baule s’impose pour rappeler aux pays africains qu’il est important que tous s’engagent dans une véritable refondation de la démocratie », pouvait-on lire dans Le Monde, à la veille du Sommet de l’Elysée consacré à la paix et à la sécurité en Afrique. Et aussi à la veille d’un autre sommet qui s’est tenu aux Etats-Unis et qui avait réuni cette fois Américains et Africains ; le président Obama avait fait dire aux chefs d’Etats d’Afrique qui prennent à la légère leurs textes constitutionnels et les font amender pour les adapter à leurs ambitions : « ce dont l’Afrique a besoin, ce ne sont pas des hommes forts mais des institutions fortes ! »

« La refondation de la démocratie africaine passera par la société civile africaine », déclare pour sa part Alioune Badara Fall. « La société civile était dans les rues à Bénin d’où les premières revendications pour la démocratie sont parties en 1989. C’est elle, et non pas la Conférence de la Baule (même si l’on doit reconnaître qu’elle a eu des effets avec la conditionnalité démocratique qui venait de faire son entrée dans les relations entre la France et les pays francophones d’Afrique), qui a propulsé l’Afrique dans l’ère du multipartisme. François Mitterrand s’était contenté d’apporter sa voix aux revendications qui s’élevaient du fond des sociétés africaines.

« C’est toujours cette société civile qui a refusé au président Wade au Sénégal de modifier la Constitution pour préparer sa succession au profit de son fils. Ce fut le début de la fin de son règne avec sa défaite à l’élection présidentielle de 2012, alors même que sa candidature contestée avait été validée par le Conseil constitutionnel ».

Chemin faisant on peut affirmer que l’Afrique ne pourra se développer ou être émergente sans des institutions fortes ayant obtenu l’assentiment populaire. Si l’on sait que la plupart donne au référendum l’unique forme de révisons et la procédure parlementaire n’est que exceptionnel. Ainsi au Sénégal la constitution dit que : « la durée du mandat du Président de la République est de sept ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire ». L’article 103 rajoute : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.